Windenergieanlagen

Erstelldatum07.03.2024

Häufig gestellte Fragen zum Thema „Windenergieanlagen“

1. Wer macht eigentlich was bei der Windenergieplanung?

Der Bund und das Land Baden-Württemberg legen den gesetzlichen Rahmen, die Flächenziele und die Fristen fest. Der jeweilige Regionalverband ist dann für die Umsetzung der Flächenziele, die Festlegung der Gebiete sowie die Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern verantwortlich. Auf der Ebene der Städte und Gemeinden erfolgt die jeweilige Flächenbereitstellung, die Abstimmung der Windenergiestandorte sowie die Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern der Kommune. Ebenfalls beteiligt sind die Projektierer. Diese sind dann unter anderem zuständig für die Windparkplanung und –realisierung und erarbeiten ebenfalls die Verträge mit den Flächeneigentümern. Sobald all diese Schritte durchlaufen sind, erfolgt die Vorhabenzulassung durch die Landratsämter.

2. Welche rechtlichen Rahmenbedingungen gelten aktuell?

Bisher galten Windenergieanlagen als sogenannte privilegierte Vorhaben im Außenbereich. Das bedeutet, dass Windenergieanlagen im Außenbereich genehmigt werden können, wenn sie im Genehmigungsverfahren bestimmte Anforderungen erfüllen. Eine räumliche Steuerung war bisher nur möglich, wenn eine Kommune im Flächennutzungsplan Eignungsflächen für die Windenergieanlagen festgelegt hat. Dann galt der sogenannte Planvorbehalt. Außerhalb der Eignungsflächen im Flächennutzungsplan waren Windenergieanlagen dann ausgeschlossen.

Die Bundesregierung hat sich als Ziel gesetzt bis zum Jahr 2030 die Stromgewinnung aus erneuerbaren Energien zu verdoppeln. Die Rechtslage hat sich mit der Einführung des vom Bund verabschiedeten neuen Windenergieflächenbedarfsgesetzes (WindBG) für Baden-Württemberg stark verändert. Die Bundesregierung hat im WindBG bundesweit Flächenziele für den Ausbau der Windenergie vorgegeben. Für die Bundesrepublik sind zwei Prozent des Bundesgebiets planungsrechtlich zu sichern. Dabei hat der Gesetzgeber jedoch differenziert, v.a. nach Windangebot und Bevölkerungsdichte.

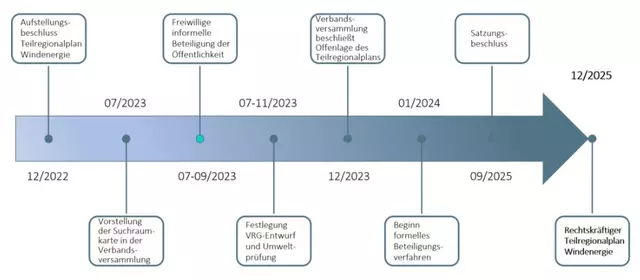

Am 1. Februar 2023 ist das sog. „Wind-an-Land-Gesetz“ in Kraft getreten. Durch dieses soll das Ziel schneller erreicht werden. In dem Gesetz werden den Bundesländern verbindliche Flächenziele vorgegeben, welche bis zum festgelegten Zeitpunkt erfüllt sein müssen. In Baden-Württemberg sind das 1,8 Prozent der Landesfläche. Diese 1,8 Prozent müssen als Eignungsfläche für Windenergieanlagen ausgewiesen werden. Außerhalb dieser Eignungsflächen sind Windenergieanlagen dann nicht mehr zulässig. Die Landesregierung hat für die Umsetzung der Flächenziele des WindBG dabei den Planungsauftrag nach § 13a Landesplanungsgesetz Baden-Württemberg (LplG) an die Regionalverbände übertragen und diese dazu verpflichtet, bis September 2025 die Planung abzuschließen.

Nach § 20 Klimaschutz- und Klimawandelanpassungsgesetz Baden-Württemberg (KlimaG) ist dabei in jeder der zwölf Planungsregionen Baden-Württembergs dieses Flächenziel in Höhe von 1,8 Prozent der Regionsfläche entsprechend zu erfüllen, sodass in Summe auch 1,8 Prozent der Landesfläche erreicht werden. Darüber hinaus wird vom Landesgesetzgeber in den zwölf Regionen die planungsrechtliche Sicherung von weiteren 0,2% der Regionsfläche für Freiflächen-Photovoltaikanlagen festgelegt. Sollte das Ziel der 1,8 Prozent nicht bis zum entsprechenden Stichtag erreicht werden, Hätte dies gemäß § 249 Abs.7 BauGB zur Folge, dass Windenergieanlagen tatsächlich überall zulässig sind. Für die jeweilige Windkraftanlage wäre zwar eine immissionsschutzrechtliche Genehmigung notwendig, dennoch würde dies bedeuten, dass Windenergieanlagen räumlich ungesteuert und prinzipiell überall gebaut werden können, wo sich die jeweiligen Grundstückseigentümer und die Windenergieanlagenbetreiber einig werden. Bei einer erfolgreichen Klage gegen das Ziel des Regionalverbands, würde dies bedeuten, dass das Ziel der 1,8 Prozent als nicht erreicht gewertet wird. Somit würde die Rechtsfolge des § 249 Abs.7 BauGB greifen.

3. Das Flächenziel lautet, mindestens 1,8 Prozent der Region planungsrechtlich für Windenergienutzung zu sichern. Wieviel sind überhaupt 1,8 Prozent der Region?

Der Regionalverband Mittlerer Oberrhein umfasst mit 57 Kommunen ca. 213.703 Hektar Fläche. Die Regionalplanung wird mind. 1,8 Prozent der Regionsfläche als Vorranggebiete für Windenergie planungsrechtlich sichern. Konkret bedeutet das, dass in den Landkreisen Karlsruhe und Rastatt sowie in den Stadtkreisen Karlsruhe und Baden-Baden insgesamt mindestens rund 3.900 Hektar (39 km²) Fläche für Windenergieanlagen im Regionalplan ausgewiesen werden müssen. Das entspricht in etwa der Fläche von 5500 Fußballfeldern.

4. Wer entscheidet darüber, ob bei uns in der Region Windenergieanlagen aufgestellt werden sollen?

Das „ob“ wurde durch den Gesetzgeber bereits entschieden. Auch die Frage des „Wie viel“ Fläche dafür planungsrechtlich gesichert werden muss, ist entschieden. Damit bleibt nur noch die Frage des „Wo“, die in der Region zu beantworten ist. Hierfür hat der Regionalverband Mittlerer Oberrhein ein entsprechendes Planungsverfahren durchgeführt. Dabei folgt der Regionalverband seiner gesetzlichen Verpflichtung und dem demokratisch legitimierten Mehrheitsentscheid über den Beschluss von objektiven Kriterien. Dadurch wird ein klar nachvollziehbarer und transparenter Prozess gewährleistet, an dessen Ende die nach objektiven Gesichtspunkten bestgeeigneten Standorte planungsrechtlich gesichert werden.

5. Wie wird das Flächenziel von 1,8 Prozent im Regionalverbandsgebiet verteilt? / Muss jede Kommune 1,8 Prozent ihrer Gemeindefläche zur Verfügung stellen?

Das Flächenziel für die Regionen, die das Land Baden-Württemberg in § 20 Klimaschutz- und Klimawandelanpassungsgesetz Baden-Württemberg (KlimaG) festgeschrieben hat, gilt immer für die gesamte Region – hier: Region Mittlerer Oberrhein. Eine unmittelbare Weitergabe des Ziels an die Kommunen ist weder vom Gesetzgeber gefordert, noch sinnvoll. Das ergibt sich schon allein aus den unterschiedlichen Eignungen der kommunalen Flächen, d.h. der unterschiedlichen Windstärke sowie den Einschränkungen, die je nach Kommune sehr individuell ausfallen und dazu führen, dass eine Errichtung von Windenergieanlagen nicht möglich sein wird (wie Anbau- oder Bauhöhenbeschränkungen am und um den Flughafen). Je nach Kommune werden also unterschiedlich große Anteile der Gemeindefläche als Vorranggebiete für Windenergie festgelegt werden. Dabei ist es auch möglich, dass bestimmte Kommunen gar keine Vorranggebiete erhalten werden, andere wiederum, bei guten Voraussetzungen, mehr als 1,8 Prozent.

6. Warum muss der Regionalverband die Windenergienutzung überhaupt steuern?

Seit der Anpassung des § 2 Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) durch den Bundesgesetzgeber liegt die Errichtung und der Betrieb von Anlagen der erneuerbaren Energien im überragenden öffentlichen Interesse und die Anlagen dienen der öffentlichen Sicherheit. Bis zur Erreichung der Treibhausgasneutralität der Energieversorgung erhalten sie im Abwägungsvorgang mit allen anderen Belangen Vorrang. Sie müssen sich in der Abwägung nur noch den Zielen der Landesverteidigung unterordnen. Damit bekommt der Ausbau Erneuerbarer Energien ein erheblich stärkeres Gewicht als bisher.

Obwohl die bisher bestehende baurechtliche Privilegierung der Windenergieanlagen (§ 35 BauGB) bei uns in der Region nicht flächendeckend zur Errichtung von Windenergieanlagen geführt hat, ist davon auszugehen, dass das überragende öffentliche Interesse gemäß § 2 EEG, wie vom Bundesgesetzgeber beabsichtigt, zu einer verstärkten Ausbauoffensive führen wird. Um für die Region Mittlerer Oberrhein einen ungesteuerten Ausbau zu verhindern und empfindliche Flächen zu schonen, muss der Regionalverband ein gesetzlich geregeltes Planungsverfahren durchführen. Das Ziel ist es, gemeinsam mit den Städten und Gemeinden, der Bevölkerung und den beteiligten Fachbehörden und -verbänden die am besten geeigneten Gebiete für Windenergie zu finden. Anders ausgedrückt: Ein verstärkter Ausbau ist unvermeidlich, wer also bestimmte Flächen von Windenergieanlagen freihalten möchte, muss deutlich machen, welche Gebiete sich stattdessen eignen. Genau das ist Sinn und Zweck der Planung.

7. Woher wusste der Regionalverband, wo sich die besten Gebiete für Windenergie befinden und wie geht er bei der Suche vor?

Um überhaupt Flächen zu identifizieren, die sich für die Suche nach den am besten geeigneten Gebieten für die Windenergienutzung eignen, wurde ein regionaler Kriterienkatalog erarbeitet und vom Planungsausschuss der Region am 15.03.2023 beschlossen. Dieser Katalog umfasst ca. 100 Einzelaspekte, beispielsweise den erforderlichen Vorsorgeabstand zur Wohnbebauung und streng geschützte Gebiete, wie den Nationalpark oder Naturschutzgebiete. Der auf diese Weise demokratisch legitimierte Kriterienkatalog grenzt den Untersuchungsraum ein und ermöglicht das Herausfiltern von großflächigen Bereichen, die sich für die Suche nach Vorranggebieten für die Windenergie eignen – kurz: die Suchräume. Die Suchräume sind demnach noch keine konkreten Vorranggebiete für die Windenergienutzung, sondern die Räume, in denen der Regionalverband im weiteren Planungsverfahren nach den am besten geeigneten Flächen für die Windenergienutzung – also die späteren Vorranggebiete – sucht. In der Suchraumkarte sind deshalb zum aktuellen Planungsstand deutlich mehr Bereiche dargestellt als am Ende des Planungsverfahrens tatsächlich als Vorranggebiete für Windenergienutzung festgelegt werden. Im weiteren Planungsverfahren werden mit Hilfe der Hinweise der Träger öffentlicher Belange, der Kommunen und der Bevölkerung die Flächen zu sog. Vorranggebietsentwürfen eingegrenzt. Diese unterzieht der Regionalverband der gesetzlich vorgeschriebenen strategischen Umweltprüfung. Erfüllen Entwurfsflächen die strengen Anforderungen der strategischen Umweltprüfung nicht, werden diese nicht weiterverfolgt. Die verbleibenden Gebiete werden dann im Planentwurf (sog. Anhörungsentwurf) im Dezember 2023 der Öffentlichkeit zur – dann gesetzlich vorgeschriebenen – erneuten Beteiligung vorgelegt werden. Nach Ablauf der formellen Beteiligung werden alle Aspekte der eingegangenen Stellungnahmen, sofern noch nicht bekannt oder bereits berücksichtigt, in den Planentwurf eingearbeitet und mit dem öffentlichen Belang der Windenergienutzung abgewogen. Zum Schluss erstellt der Regionalverband die finale Vorranggebietskulisse. Der Planentwurf wird zum fertigen Plan.

8. Wie hat der Regionalverband die „Suchräume“ gefunden?

Für die Suchraumermittlung hat der Regionalverband die Planungskriterien in Eignungs-, Konflikt- und Ausschlusskriterien unterteilt. Das wesentliche Eignungskriterium stellen die Windverhältnisse dar. Hier wurden vom Regionalverband drei Eignungsstufen gebildet:

E1 (mind. 250 W/m^2 in 160 m über dem Boden) ; E2 (mind. 215 W/m^2 in 160 m über dem Boden) ; E3 (mind. 190 W/m^2).

10. Welchen Vorsorgeabstand hat der Regionalverband zwischen den Wohngebieten und den Suchräumen eingeplant?

Gemäß den Empfehlungen der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) muss der festzulegende Mindestabstand von Vorranggebieten für Windenergieanlagen zu Wohngebieten mindestens 750 Meter betragen. Aus Vorsorgegründen hat der Regionalverband Mittlerer Oberrhein diesen Abstand bereits im Kriterienkatalog zur Ermittlung der Suchräume um 100 Meter auf 850 Meter erhöht. Für besonders sensible Bereiche wie Klinik- und Kurgebiete legt der Kriterienkatalog sogar 950 Meter fest. Die Suchraumkarte und die späteren Vorranggebiete für Windenergie bedeuten aber noch nicht, dass an dieser Stelle tatsächlich Windenergieanlagen entstehen werden.

11. Was passiert, wenn der Regionalverband „Vorranggebiete für Windenergie“ festgelegt hat?

Innerhalb der Vorranggebiete für Windenergie können Windenergieanlagen gebaut werden, außerhalb dieser Vorranggebiete nicht. Außerhalb der von der Regionalplanung in einem Umfang von 1,8 Prozent der Regionsfläche festzulegenden Vorranggebiete für Windenergieanlagen wird nach § 249 Abs. 2 BauGB eine Zulassung von Windenergieanlagen künftig nicht mehr möglich sein.

12. Können die Vorranggebiete für Windenergie die Erweiterung von Siedlungs- und Gewerbegebieten einschränken?

In der Suchraumkarte hat die Regionalverbandsverwaltung bereits alle potentiellen Siedlungserweiterungsflächen und die Vorsorgeabstände zu diesen berücksichtigt. Das bedeutet, das bereits die Suchräume für die Windenergie mindestens 550 Meter von den potenziellen Siedlungserweiterungen entfernt sind, um den Städten und Gemeinden durch die Windplanung nicht ihre Entwicklungsmöglichkeiten zu nehmen.

Innerhalb der Vorranggebiete für Windenergie hat allerdings die Windenergienutzung Vorrang vor allen anderen Flächennutzungen, also auch vor der Siedlungserweiterung.

13. Welche Rolle spiel der Artenschutz bei der Planung des Regionalverbands?

Regionalpläne dienen dazu, die vielfältigen Ansprüche, die es an die Flächennutzung im Land gibt, in einen Ausgleich zu bringen. Dazu zählen auch die Belange des Artenschutzes. Bei der Auswahl der am besten geeigneten Gebiete für Windenergienutzung spielt der Artenschutz eine entscheidende Rolle, denn Arten- und Klimaschutz sollten Hand in Hand gehen. Auch wenn der Ausbau der erneuerbaren Energien im überragenden öffentlichen Interesse liegt (§ 2 EEG), müssen im Rahmen einer sorgfältigen Planung Konflikte zwischen der Windenergienutzung und dem Artenschutz möglichst vermieden werden. Hierfür hat das Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg in Zusammenarbeit mit der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg eine einheitliche Planungshilfe für die Regionalverbände herausgegeben. Der sog. „Fachbeitrag Artenschutz für die Regionalplanung Windenergie“ ermöglicht es erstmalig, Artenschutzbelange standardisiert zu berücksichtigen. Der fachlich fundierte Fachbeitrag regelt den Umgang mit windkraftempfindlichen Vogel- und Fledermausarten und ermöglicht dem Regionalverband die Identifizierung von in Bezug auf die Artenschutzbelange einerseits konfliktreichen und andererseits eher unproblematischen Gebieten. Kartographische Darstellungen der besonders wertvollen Bereiche mit Schwerpunktvorkommen von gesetzlich geschützten, windenergiesensiblen Arten erlauben es dem Regionalverband erstmalig, diese großräumig von der Suche nach den am besten geeigneten Gebieten für Windenergie auszuschließen.

14. Darf eine Windenergieanlage innerhalb der Eignungsflächen in Ubstadt-Weiher einfach so gebaut werden?

Nein, eine Windenergieanlage ist nicht automatisch zulässig nur, weil sie sich innerhalb einer Eignungsfläche befinden würde. Windenergieanlagen sind Anlagen im Sinne von § 3 Bundesimmissionsschutzgesetz. Sie unterliegen den immissionsschutzrechtlichen Anforderungen des Gesetzes und sind in einem immissionsschutzrechtlichen Verfahren nach § 4 BImSchG zu genehmigen, wenn sie eine Gesamthöhe von 50 Meter überschreiten. Zuständig für die Erteilung der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung sind die unteren Immissionsschutzbehörden (für die Gemeinde Ubstadt-Weiher das Landratsamt Karlsruhe).

Es wird beispielsweise geprüft, ob Vorgaben zum Artenschutz oder zum Lärmschutz eingehalten werden. Erst wenn die strengen gesetzlichen Vorgaben eingehalten werden können, wird eine Genehmigung erteilt.

15. Kann die Gemeinde Ubstadt-Weiher mit Ausweisung eigener Flächen ausschließen, dass auf privaten Grundstücken im Offenland Windenergieanlagen entstehen?

Am Ende legt der Regionalverband fest, wo und wie viele Eignungsflächen in Ubstadt-Weiher ausgewiesen werden. Nur dort können dann Bauanträge für die Errichtung von Windenergieanlagen gestellt werden. Das können dann unter Umständen auch private Offenlandflächen sein. Die Gemeinde kann also nur Alternativen für die Vorranggebiete vorschlagen, welche aus Sicht der Gemeinde genauso geeignet sind.

16. Bei einer Umsetzung von Windenergieanlagen in Ubstadt-Weiher wäre es nicht unwahrscheinlich, dass auch teilweise Wald gerodet werden muss. Welche Auswirkungen hat die Rodung auf den Wald? Schadet eine Windenergieanlage im Wald dem Klima nicht mehr als

Grundsätzlich stellt die Rodung der Flächen für die Errichtung der Windkraftanlagen eine Störung des Waldes dar. Durch diese Störung wird jedoch eine Lichtung geschaffen, die in einem geschlossenen Wald einen Bereich schafft, der insbesondere von licht- und wärmeliebenden Arten besiedelt wird, die sich im dichten Wald nicht durchsetzen können. Diese Lichtungen dienen mit dem entsprechenden Aufwuchs somit der Artenvielfalt im Gesamtgefüge des Waldes.

Beim Klimaschutz ist die CO2-Bilanz entscheidend. Eine Windenergieanlage spart im Laufe eines Jahres mehrere Tausend Tonnen CO2 ein, die sonst durch Kohle- oder Gaskraftwerke erzeugt würden. Mit circa 10 Millionen Kilowattstunde Strom spart eine moderne Windenergienanlage etwa 6.000 Tonnen CO2 im Jahr ein. Natürlich wird auch bei der Herstellung der Anlage (für Stahl, Zement, glasfaserverstärkter Kunststoff, Elektroteile) CO2 freigesetzt. Ökobilanzen zeigen aber, dass sich Windenergienanlagen energetisch gesehen bereits im Laufe des ersten Betriebsjahres amortisieren. Wenn sie 20 Jahre in Betrieb sind, produzieren sie mehr als 19 Jahre „Nettogewinne“ an Strom. Die dafür in Anspruch genommene Fläche an Wald nimmt rund 2,75 Tonnen CO2 pro Jahr auf. Die CO2-Einsparung durch Windenergieanlagen ist somit um ein Vielfaches höher.

17. Kann der Natur- und Artenschutz mit dem Klimaschutz in Einklang gebracht werden?

Seitdem es moderne Windenergieanlagen gibt, herrschen auch Unstimmigkeiten zwischen dem Natur- und Artenschutz und dem Klimaschutz. Auf der einen Seite beklagen Natur- und Artenschützer vor Ort, dass die Bestände einzelner Tierarten kontinuierlich zurückgehen und dass die Umsetzung der Energiewende nicht auf Kosten der biologischen Vielfalt gehen darf. Auf der anderen Seite haben Klimaschützer wenig Verständnis dafür, dass unter Umständen ein einzelnes Brutpaar einer Vogelart die Errichtung einer Windenergieanlage verhindern kann und so ein wichtiger Beitrag zur Begegnung des Klimawandels verloren geht. Denn der Klimawandel bedroht ja auch die Lebensräume vieler anderer heimischer Tierarten. Um beiden Seiten gerecht zu werden, sollten alle Argumente gehört und danach fair gegeneinander und untereinander abgewogen werden.

18. Welche Auswirkungen können möglicherweise Windenergieanlagen auf die Menschen haben? Wie sieht es mit dem nächtlichen Blinken aus?

Die Menschen in Ubstadt-Weiher können sich durch die Geräusche, die Windenergieanlagen durch ihre drehenden Rotoren erzeugen, gestört fühlen. Ebenso kann Schattenwurf als Beeinträchtigung empfunden werden. Das teilweise noch diskutierte Thema Blinklichter gehört durch die bedarfsorientierte Befeuerung für die Flugsicherung de facto der Vergangenheit an. Im Genehmigungsverfahren werden die Auswirkungen von Schall, Schatten und Blinklichtern genau untersucht, so dass sichergestellt wird, dass sie keine erheblichen Belästigungen verursachen.

19. Wie sieht es mit dem sog. „Diskoeffekt“ aus?

Dieser Effekt wurde früher durch Lichtreflexionen an den Rotorblättern ausgelöst. Da die modernen Windenergieanlagen mit matten und nichtreflektierenden Farben gestrichen werden, tritt dieser Effekt nicht mehr auf.

20. Gehen Gesundheitsgefährdungen von Infraschallemissionen der Anlage aus?

Infraschall ist besonders tieffrequenter und nicht hörbarer Schall (Frequenz kleiner 20 Hertz). Er kommt in der Natur vor, wird aber auch von Windenergieanlagen erzeugt. Infraschall mit hohen Schalldruckpegeln über 120 Dezibel kann für Menschen zur Gesundheitsgefahr werden. Windenergieanlagen erzeugen jedoch keinen Infraschall mit derart hohen Pegelwerten.

21. Kann die Effizienz und die Effektivität von Windenergieanlagen nachgewiesen werden?

Die Effizienz und Effektivität von Windrädern lässt sich schon anhand des technologischen Fortschritts beweisen. Vergleicht man eine Windenergieanlage von heute mit denen von vor 20 Jahren, wird schnell ein Leistungsunterschied erkennbar. So haben die Windenergieanlagen von vor 20 Jahren noch ungefähr 1 MW Leistung bereitgestellt. Die heutigen Windanlagen hingegen, schaffen es eine Leistung von 7 MW und mehr zu erreichen. Damit hat sich die Effizienz von Windenergieanlagen innerhalb der letzten 20 Jahre versiebenfacht. Dadurch werden auch weniger Anlagen benötigt als es beispielsweise vor 20 Jahren notwendig gewesen wären.

21. Wie sieht es mit dem Rückbau von Windenergieanlagen aus?

Entgegen der weit verbreiteten Annahme, dass die Thematik des Rückbaus vernachlässigt wird, gibt es mittlerweile sehr strenge Auflagen beim Rückbau von Windenergieanlagen. So müssen die jeweiligen Projektentwickler beispielsweise eine Bürgschaft bei der entsprechenden Genehmigungsbehörde hinterlegen. Mit dieser soll der Rückbau der Anlagen gesichert werden. Damit auch im Falle einer Inflation der Rückbau von Windenergieanlagen gesichert werden kann und dafür genügend Geld zur Verfügung steht, wird die Höhe der Bürgschaft alle 5-10 Jahre neu geprüft. Die Verpflichtung des Rückbaus von Anlagen bezieht sich nicht nur auf die komplette Anlage selbst, sondern erstreckt sich bis auf den Rückbau des Fundaments. Die genutzte Fläche muss also wieder zu ihrer ursprünglichen Nutzung zurückgeführt werden.

Wichtig ist es auch zu erwähnen, dass die Genehmigung zum Bau von Windenergieanlagen nur dann erteilt wird, wenn die Rückbaubürgschaft gesichert ist.

Zudem gibt es auch DIN-Normen, welche eine strukturierte und einheitliche Rückbaupraxis ermöglichen. So beispielsweise die DIN-Norm „DIN SPEC 4866:2020-10“ welche das Deutsche Institut für Normung (DIN) e.V. veröffentlicht hat.